お盆の意味と由来:お彼岸との違い、送り火と迎え火

目次

お盆の意味と由来

お盆(Obon)は、日本の伝統的な仏教行事で、亡くなった先祖を迎え、供養し、再び彼らをあの世に送り届けるために行われる特別な期間です。

この記事では、お盆の意味と由来について詳しく探ってみましょう。

お盆の起源

お盆の起源は、仏教の教義に基づいています。インドで始まった仏教が中国に伝わり、それが日本にもたらされた際、様々な宗派や信仰が融合してお盆が形成されました。お盆は主に浄土宗や真言宗の影響を受けています。

お盆の期間

お盆は日本国内でさまざまな時期に行われます。多くの地域では、7月13日から15日(旧暦)にお盆の法要と行事が執り行われますが、一部の地域では8月に行われることもあります。お盆期間はお彼岸(春分と秋分の日)に比べて非常に重要視されています。

お盆とお彼岸の違い

お盆とお彼岸は日本の仏教行事の中でしばしば混同されることがありますが、それぞれ異なる意義と期間を持っています。お盆とお彼岸の違いを明確に理解しましょう。

お盆とは

お盆は、亡くなった先祖の霊が一時的にこの世に戻ってくると信じられている期間です。この期間には、迎え火や送り火を焚き、供物を捧げ、お墓参りを行うことが一般的です。また、特定の日にちではなく、地域によって異なるため、日本全国で異なるお盆の時期があります。

お彼岸とは

お彼岸は、春分の日と秋分の日に行われる仏教の法要です。この時期にも、亡くなった先祖を供養し、追悼するための行事が行われます。お彼岸はお盆と比べて日付が固定されており、春分の日は3月20日または21日、秋分の日は9月22日または23日に行われます。

お盆の迎え火と送り火

お盆の迎え火と送り火は、お盆期間に行われる伝統的な儀式で、亡くなった先祖の霊を迎え入れ、再びあの世に送り届ける役割を果たします。ここでは、迎え火と送り火の意味と儀式について詳しく説明します。

迎え火(むかえび)

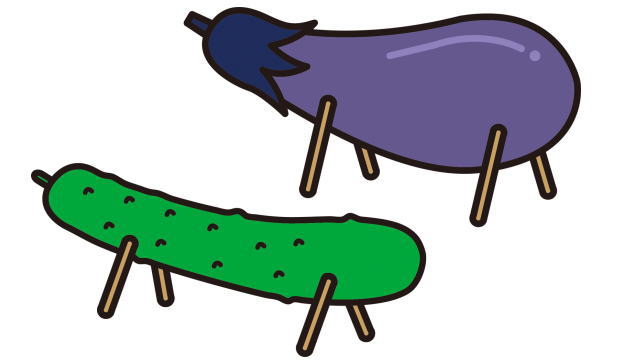

お盆期間の初日、通常は13日の夕方、家族は亡くなった先祖の霊を迎えるために「迎え火」を焚きます。迎え火は、ご先祖様の帰還を歓迎し、彼らが迷わず家に戻ってくるように導く役割があります。迎え火は、馬や牛の形をした人形と共に焚かれ、亡くなった者が安らかに帰ることを願います。

送り火(おくりび)

お盆期間の最終日、通常は16日の夕方、家族は亡くなった先祖の霊を再びあの世に送り届けるために「送り火」を焚きます。送り火は、先祖の霊を見守り、安全に帰途につくようにとの願いを込めて行われます。この儀式には、馬や牛の人形を使用することも一般的です。

精霊流しと五山の送り火

お盆期間には、日本各地でさまざまな風習と伝統的な行事が行われます。その中でも、精霊流しと五山の送り火は特に注目に値します。これらの儀式は、亡くなった先祖の霊への感謝と尊重を示すもので、日本文化の一端を垣間見ることができます。

精霊流し(しょうりょうながし)

精霊流しは、お盆期間中に川や海に灯篭を流す儀式です。これらの灯篭には、先祖の霊への祈りや感謝のメッセージが込められており、水面をゆっくりと流れる灯篭は美しい風景を作り出します。精霊流しは、亡くなった家族や友人への思いを表現し、先祖の霊に感謝と安らぎを伝える機会となっています。

五山の送り火(ござんのおくりび)

京都では、お盆期間中に「五山の送り火」として知られる特別な儀式が行われます。この儀式では、五つの山に火を灯して、亡くなった先祖の霊を迎え、送り届けます。五山の送り火は、特に京都の夏の風物詩として親しまれ、多くの人々が集まります。この祭りは、京都の伝統文化と美しさを体験できる素晴らしい機会となっています。

まとめ

お盆は日本の文化と宗教の融合を象徴し、亡くなった先祖への感謝や尊敬を表す重要な行事です。家族が一堂に集まり、亡くなった者たちを思い出し、彼らに平穏と幸福を願うことで、お盆は家族の結びつきを強め、日本の伝統を守る大切な瞬間となっています。